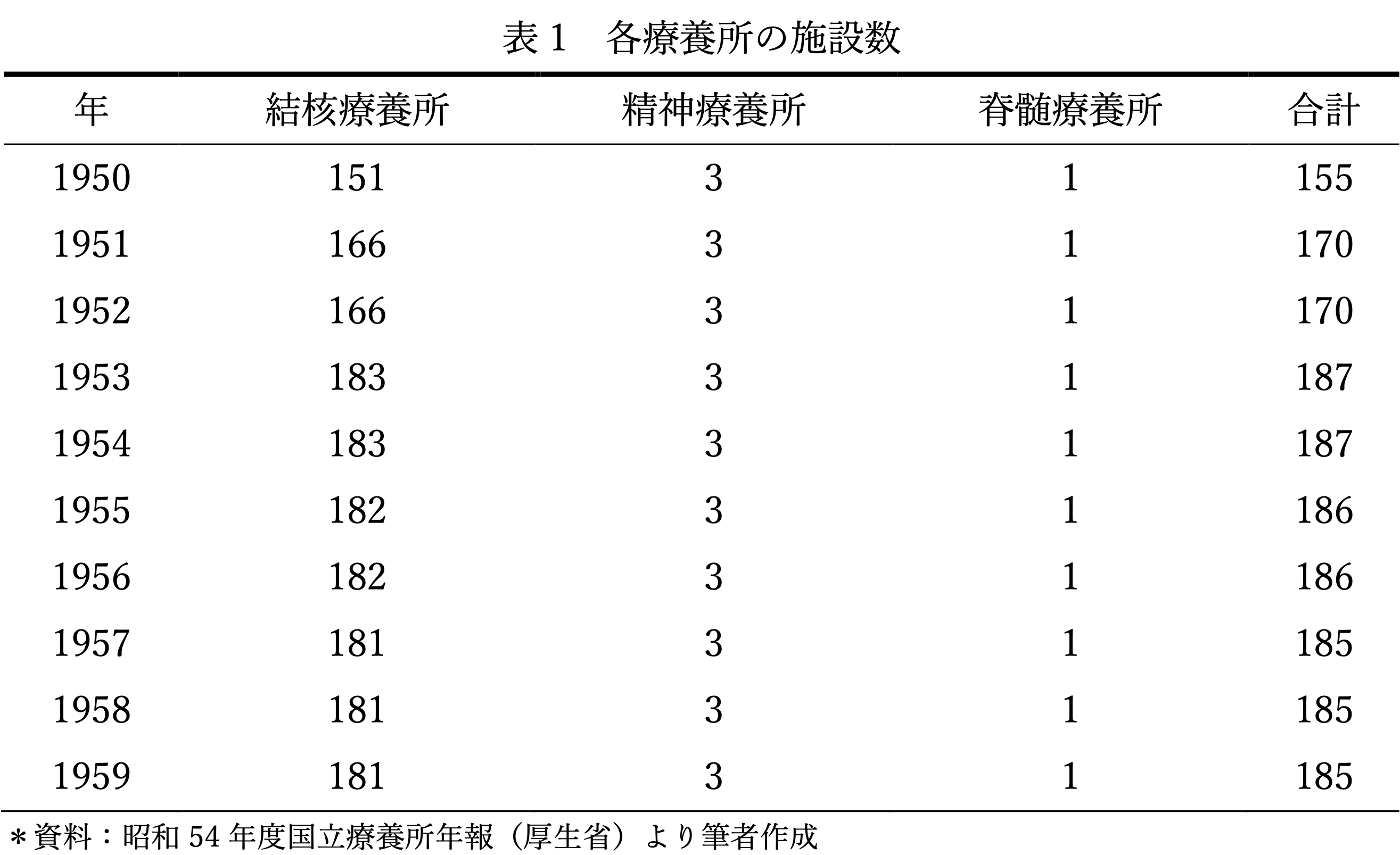

1. 療養所数の変化

表1が示すように、国立結核療養所の施設数は、1950年代に入ってからも増加し続け、1953年と1954年には最大の183施設になった。療養所数がこのように増加した理由として、国立病院の結核療養所への転換がある。国立病院は、1945年に陸海軍の医療施設の119病院・27分院が厚生省へ移管されたことによって始まり、1947年以降は日本医療団の一般医療施設の一部を引き継ぎながら増院した。陸海軍や日本医療団から引き継いで増設してきた国立病院のうち、1947年には14病院、1950年には6病院、1951年にも6病院、1953年には14病院、1956年には2病院が国立結核療養所へと転換した(厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:180-182)。 特に、1950年以降に国立病院が国立結核療養所へと次々に転換した背景には、政府の全国的な医療機関整備構想がある。1949年にGHQの要請により来日したカール・シャウプを団長とする日本税制使節団は、報告書において地方政府が担うべき事務として病院の整備や疾病対策を挙げた。さらに、1951年に地方財政調整委員会が出した「行政事務再配分に関する勧告」では、国立病院を地方公共団体へ編入することを求めた。これにより、大蔵省は1951年の予算編成の際に、厚生省へ国立病院の整理を内示し(伊関2014:268)、「このように国立病院の地方移譲は、昭和23年頃よりわが国医療体系の整備と関連して論議された問題であったが、昭和27年度予算の編成に当たって財務当局は、厚生省に対し医療機関整備の一環として国立病院の整理を行うべき旨を内示した。」(厚生省医務局1955a:394-395)とある通り、国立病院の整理のため地方移譲が検討されるようになった。1952年1月29日には、「国立病院の整理について」が閣議決定された。これにより、「国立病院中、一部は立地条件その他の理由により結核対策の一環として国立結核療養所に転換する」(厚生省医務局1955a:397)こととなり、国立99病院のうち60病院を地方へ移譲すること、および、一部を国立結核療養所に転換することが決まった。 しかし、地方移譲が決められた病院の多くは財政状況や立地が悪く、全国知事会議などにおいて反対が表明された結果、実際に移譲されたのは10病院のみに留まった。地方移譲のためには、医師が僻地を含む地方に勤務することが求められるが、率先して僻地に行こうとする医師は一般的に少ないと考えられた。国立療養所の医師は「まず第一に医師を確保する場合の条件は、施設内容だとか、色々いわれていますが、私はまず立地条件だと思います。大都市に近く、大学のあるところというのが常識的です」と述べている(乗松1972:54)。よって、地方移譲の失敗は、財政問題による知事の反対だけでなく、医師確保の困難が予想されたことも一つの要因であろう。他方、国立結核療養所は、転換を取りやめた病院があったものの、新たに転換を決めた病院もあり、国立14病院が療養所に転換した。このように1950年代は国立病院が国立結核療養所に転換することで、療養所数が増加した。

2. 病床について

2-1. 結核対策と病床数

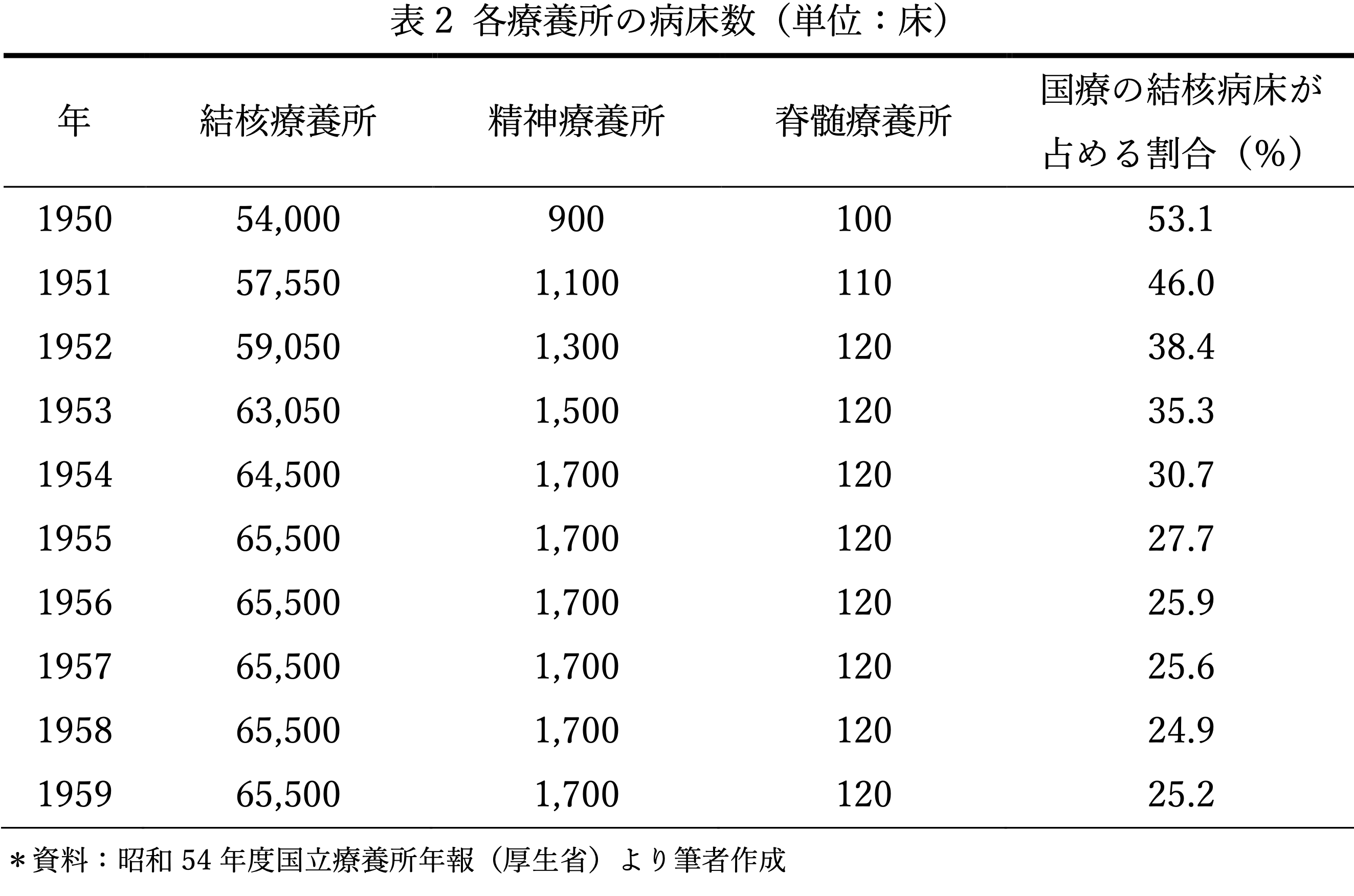

前節では1950年に入ってからも結核療養所数が増加したことを述べたが、病床数も同様に増加し、1955年からは最大病床数の65,500床に到達した(表2)。これは国立病院の整理により、国立病院が国立結核療養所へ転換するだけでなく、結核対策の一環として結核病床を増やしたことによる。1950年の社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」では、結核病床を19万床確保するよう明記され、1951年に厚生省は結核病床を1万7,000床新設することを発表した。1953年には第1回目の結核実態調査を行い、その結果を踏まえて、1954年に結核対策強化要綱を作成、4年で26万床に増加させることを明記した。その結果、1958年に結核病床数が263,235床に達し、26万床の目標を達成した。

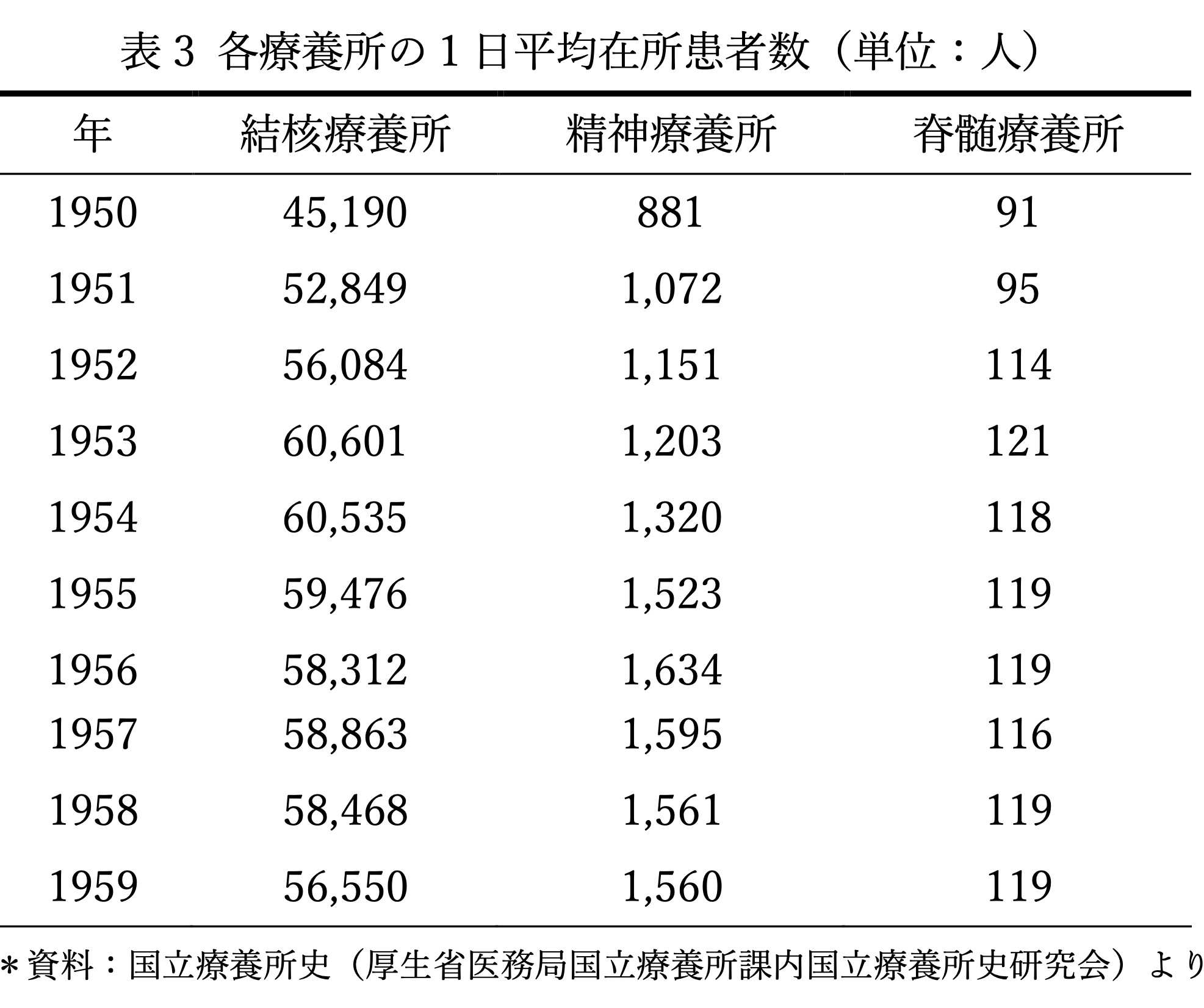

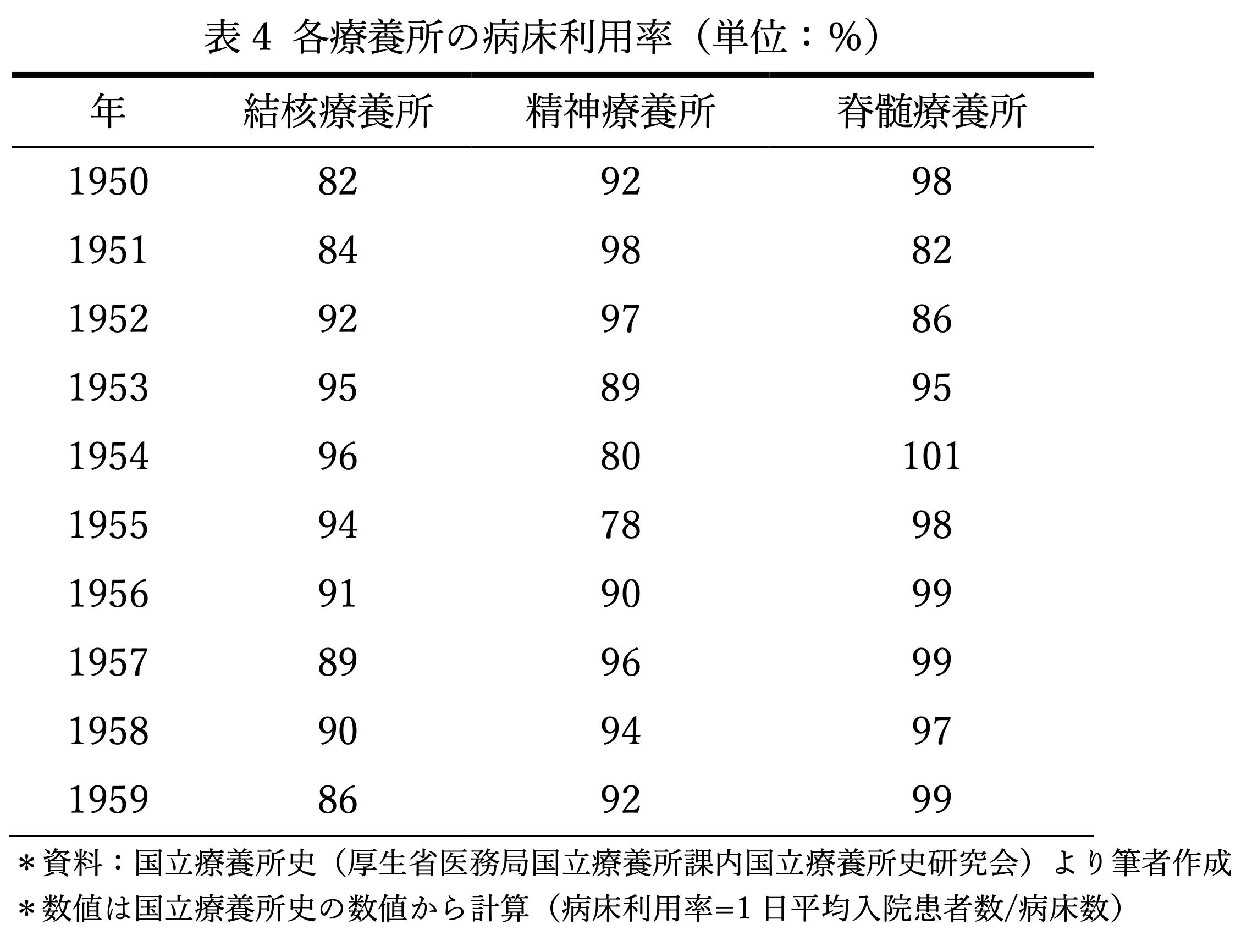

このように結核病床の増床対策を受け、日本全国において急速に結核病床数が増加することになり、国立結核療養所の病床数も1955年には65,500床まで増加したのである。しかし、表2に示したように、国立結核療養所の病床数が全国の結核病床において占める割合は1950年の53.1%から1959年には25.2%まで減少した。1950年には結核医療を受けるために入院する半数の人は国立結核療養所へ入所したが、1950年代後半には、このような状況は変わり始めたと言える。表3において示されたように、結核療養所の平均患者数は1953年をピークとして減少を始め、また病床利用率も1956年の96%をピークとして減少を始めた(表4)

そのため、結核療養所では結核病床の利用に対して検討されるようになり、1956年の全国国立療養所長会議において、厚生省医務局は以下のように指示した。

病床利用率の向上について (昭和31年度国立療養所長会議指示事項)一部抜粋 近時、国立結核療養所の病床利用率は、他の一般施設と同じく全般的に低下の傾向が認められ、しかもこれは一時的現象として見過ごしえないものの如くである。よって、今日より医療および看護内容の充実、施設の整備、サービスの向上、管理の適正化、PR等に一層努力し、できる限り空床を生ぜしめないようにせられたい。なお、一部施設については、特に空床率が大であり、このままでは、その施設について病床数削減、定員減も考慮されねばならなくなるので、至急次の諸点につき特別対策を実施されたい。 1.多数の空床の存在には、それぞれ固有の原因が包蔵されているものと思われるので、その究明を行われたい。(地理的条件、他施設との競合、医療陣の不足又は不評、整備不良、サービス不良、入所患者全般への社会的平等等) 2.原因が判明すれば、それを補正すべき特別措置を講ずべきはもちろんであるが、その他次の如きも考慮すること。

(イ)都道府県衛生部、保健所、福祉事務所、一般開業医師等と連絡を密にし、患者を送致してもらうこと。特に生活保護法による患者等は優先的に送致してもらうこと。 (厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:382

ここでは、病床利用率の低下と空床率の増加が指摘され、原因を究明すること、そして確実に診療費を徴収できる生活保護受給者の患者を、都道府県等と連携し、優先的に送致してもらえるよう連携する必要性が示されたのである。 このように厚生省が国立結核療養所に指示するなか、他省庁からも結核病床の病床利用率の低さなどについて指摘を受けた。1958年に行政管理庁が54箇所の国立結核療養所に行政監査を行った際には、厚生省に対し、次のように勧告した。

1.施設の配置の合理化及び整備について (一部抜粋) 国立結核療養所は、利用の効率化を図るため、施設の建物及び設備の整備を促進するとともに、結核療養施設として利用率の低いものについては、統合ないし利用転換を検討する要がある。―略―(4)以上の諸点が交錯して、国立結核療養所の病床利用率は、全体としては相当の成績をあげている(32年度の平均利用率89.9%)にもかかわらず、中には60%ないし70%程度の低利用率のものが認められる。 (厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:391-392)

また、この時期、財政当局から厚生省医務局に対して、診療費割引制度の廃止や特別会計化への移行、病床率改善の将来計画などの要望が次のように出された。

昭和32年度以降、予算折衝の都度、診療費割引制度廃止の問題が取り上げられるようになった。さらに、昭和33年度の予算折衝に際しては、財政当局から診療費の2割引制度の廃止をも含めて、国立療養所の特別会計移行が養成されるに至った。その後、毎年のように財政当局と本問題について折衝が行われた。(厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:411) 昭和34年には財政当局から厚生省医務局に対し、将来の国立療養所の運営計画を明確に示すよう要望があった。すなわち、昭和35年度予算要求の際財政当局から、最近の結核病床数とその利用率および全国的な結核対策を基礎に、将来の国立療養所の推移を検討し、将来必要とする国立療養所の病床数とその全体的な運営計画を示すよう要望されたのである。(厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:389)

このように1957年度(昭和32年度)以降から、財政当局が厚生省に要望するようになった背景には日本経済の影響が挙げられるだろう。1953年に朝鮮戦争が終了すると共に朝鮮特需も終わりを迎え、日本経済は不況に転じた。そのため、当時の吉田茂首相は、1954年度の予算について各省に前年度の1割減を要請し、予算を1兆円以内に収める大蔵省案を閣議決定した。その後、景気は回復するものの好景気を受けて輸入が増加し、財務省貿易統計によると1956年は約3千億円、1957年は約5千億円の赤字となった。このような国際収支の赤字を改善させるために、日本銀行は金融引締政策を実施するが、その結果、国内の産業が不振となり1957年からなべ底不況と呼ばれる不景気となった。このような不安定な日本経済を背景に、財務省は内閣から予算の減額や計画的な予算執行を強く求められるようになった。そのため、財務省は厚生省に対しても予算折衝の際に、国立療養所の診療費割引制度の廃止や病床利用率の改善などを何度も求めるようになったと考えられる。

2-2. 空床について

1950年代後半から国立結核療養所の病床利用率が低下し、空床が目立つようになり、それを他省庁からも指摘され始めた。このような指摘は他省庁からだけでなく、国会においても頻繁になされるようになる。その際、以下の引用において示したように、空床の主な原因として、生活保護の締め付けや、社会保険が利用できないこと等が挙げられた。例えば、次のような発言があった。

八木一男議員(日本社会党) 今療養所でいろいろ空床がございます。これは何回も申し上げましたけれども、入院したい人がたくさんある。そうしてしかも病院に空床があるという非常に矛盾した形をなしておる。病床はふやさなければならない状態にあるのに、病床があいておるというのは、結局生活保護法の締めつけであるとか、結核予防法が動かないとか、そういう問題が関係しておるわけです。(第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号 1957年5月16日) 坂本昭議員(日本社会党) そしてもう一面、今日、結核病院あるいは療養所の空ベット??空床が特に去年あたりからふえてきている。もちろん新しい病床の増加もあるでしょうけれども、実際保健所の調査などでは、患者はかなりちまたにおるんです。ですけれども、入院することができない。つまり生活保護の適用が十分でない。まあもう少し生活保護の幅を広げて、いわゆるわれわれがボーダー・ラインと呼んでいる人たちを含めるところまでやらなければ、ほんとうに国民の窮迫した生活を守ることができないだろう、そういう点で私は生活の保護が政策的に適切にいっているとはどうしても思えないのです。(第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第6号 1957年9月12日)

八木一男議員(日本社会党) 今療養所でいろいろ空床がございます。これは何回も申し上げましたけれども、入院したい人がたくさんある。そうしてしかも病院に空床があるという非常に矛盾した形をなしておる。病床はふやさなければならない状態にあるのに、病床があいておるというのは、結局生活保護法の締めつけであるとか、結核予防法が動かないとか、そういう問題が関係しておるわけです。(第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号 1957年5月16日) 坂本昭議員(日本社会党) そしてもう一面、今日、結核病院あるいは療養所の空ベット??空床が特に去年あたりからふえてきている。もちろん新しい病床の増加もあるでしょうけれども、実際保健所の調査などでは、患者はかなりちまたにおるんです。ですけれども、入院することができない。つまり生活保護の適用が十分でない。まあもう少し生活保護の幅を広げて、いわゆるわれわれがボーダー・ラインと呼んでいる人たちを含めるところまでやらなければ、ほんとうに国民の窮迫した生活を守ることができないだろう、そういう点で私は生活の保護が政策的に適切にいっているとはどうしても思えないのです。(第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第6号 1957年9月12日)

上記の発言は、生活保護の受給申請の審査が厳しくなり、適正に運用されていないことにより、本来ならば生活保護の受給により療養所に入所できる結核患者が、保護が適用されないため入所費が支払えず入所できない状況にあり、それが空床に繋がっているという内容である。 確かに、1954年に第一次適正化の一つとして、厚生省は生活保護を受給する結核患者の医療扶助について入退院基準を示した。これは、大蔵省・行政管理庁・会計検査院による医療扶助調査が実施されたことに端を発する。1953年に生活保護の医療扶助費が想定以上に増加し、補正予算が組まれたことや、緊縮財政を目指して1954年度の予算を1兆円以内に収めることが吉田首相によって目標とされたことなどが背景にあった。この調査の結果をもとに、大蔵省は厚生省に対し、生活保護の厳格な運用を求めた。その結果、厚生省は生活保護を受給する結核患者の入退院基準を判定する医療扶助審議会の設置、生活保護指導職員の設置、生活保護監査参事官・生活保護監査官の設置を実施した。そして、福祉事務所に対する年4回の監査では、保護率・保護費・医療扶助が調査され、医療扶助のみを受給するケースについては、全てを調査の対象とした。このように、特に結核患者の医療扶助受給には厳しい審査が課されたのである。 これを受けて、1948年に国立療養所の患者らによって組織された「日本患者同盟」は、生活保護の入退所基準について、「入退所(院)基準というのは『かなり重症でなければ入院させない、入院中の患者に対しては排菌がとまれば半治りでも退院させる』という、国・厚生省が示した結核医療費の削減政策の一つであった。」(日本患者同盟四〇年史編集委員会1991:66)と説明している。また、内田充範は第一次適正化について、次のように述べている。

第一次適正化のひとつは、1953年に増加を続ける医療扶助受給人員に対して実施された。当時の大蔵省が各地方財務局に命じて実施した医療扶助の実施状況調査の結果から、現在の生活保護ケースワーカーの人員不足を認めつつも、その素質の不足を指摘したうえで、訪問調査回数の増加、収入認定のための調査、扶養義務者調査、資産調査、他法他施策活用、病状実態調査の徹底をするよう厚生省に示した。この調査結果に基づいて、生活保護法による医療扶助の入退院基準として1954年に通知された。この通知に対して、患者側団体による通知撤回要請等の運動はあったものの、本来行われるべき調査が徹底されたことにより、医療扶助の適正化は推進された。(内田2014:3)

以上のことから、厚生省が1954年に通知した生活保護における医療扶助の入退院基準により、いわゆる適正化が行われ、生活保護を利用した入院は以前より審査が厳しくなったと思われる。また、生活保護の捕捉率ではないが保護率が、国立社会保障・人口問題研究所によると1954年には38.0‰であったが、1959年には28.2‰まで下がっていることから、1950年代後半は人口における、生活保護の受給世帯の割合が徐々に減少したことがわかる。 したがって、国立結核療養所の空床が増加した一要因として、入院が必要となる低所得の患者が、生活保護の締め付けにより生活保護が受けられず、入院費の支払いが不可能で入院できなかったことが考えられる。このような空床に繋がる要因は、生活保護の締め付けだけでなく、社会保険との関係からも次のように国会で指摘された。

滝井義高議員(日本社会党) それから療養所の充実も万全を期さないままに、新しい抗生物質の出現によって療養所はもはや空床ができ始めた。と同時に療養所の空床を満たすためには皆保険政策が徹底しておらなければならぬ。ところが皆保険政策もこれまた徹底しないままで老兵は消え去ろうとしておる、こういう形です。従って、結核療養所に入院している者は生活保護の患者かあるいは健康保険の被保険者以外は、国民健康保険の諸君も入院できなければ、健康保険の家族の諸君も半額負担のために入院ができないという事態が起ってきておる。(第28回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号 1958年2月15日)

滝井議員は、抗生物質の出現により入院しなくても治療が受けられたり、入院しても治療期間が短期間になることで在院日数が少なくなり空床に繋がっていると指摘した。さらには皆保険ではないが故に保険が利用できない低所得者が存在し、低所得者は全額自費で療養所に入院できる経済的余裕がなく、入院が必要な患者が入院できないため空床が増えていると発言した。国民皆保険の実施は1961年であるため、1950年代には、地域の国民健康保険や職域の健康保険などの医療保険に未加入であるものは多数存在した。1956年の社会保障制度審議会「医療保障制度に関する勧告」(社会保障研究所1968:221)によると、職域健康保険の対象にならない小規模の企業に勤務するため医療保険に未加入となっている者が全体の1/3で約300万人が存在し、その家族も医療保険適用外となるため、家族も入れると1000万人に達すると述べている。また、居住する地域に健康保険がないため、医療保険に未加入となっている者が2000万人はいると推定している。よって、先に滝井議員が指摘したように、医療保険が未加入となっている者は数千万人いることが推定され、このことにより医療費の支払いが不可能で入院できない者もいたであろう。そして、このような入院が必要であるが入院できない者が、結核病床の空床へと繋がった可能性もある。 以上のような、生活保護の締め付けや、医療保険の未加入だけでなく国立療養所の地理的問題も空床化に繋がっているということが、国会で指摘されている。例えば、山口正義政府委員は、次の通り発言している。

山口正義政府委員 空床が増加して参りました原因は、単一ではないと思うのでございます。いろいろ考えられるのでございますが、一つは、現在の空床の状況から、あるいは利用率の状況から見てもわかりますように、地理的に、地域的に偏在いたしておりまして、待機患者の多い療養所はまだ依然としてございます。(第28回国会 参議院 社会労働委員会 第14号 1958年3月18日)

また、川上六馬政府委員は「ただ、先ほど申しましたような、地域的に利用率の低いものがあるということについて今後これを利用率を高めていくような大体の考えをいたしておるわけでございます。」(第33回国会 参議院 社会労働委員会 第6号 1959年12月1日)と発言し、空床は地域によって偏在していることを述べている。1958年度の国立結核療養所年報によると、最も高い利用率であったのは榊原療養所(三重県鈴鹿市、210床)の108%であった。一方で、最も低い利用率であったのは小諸療養所(長野県小諸市)の59.2%であった。よって、利用率が100%を上回る療養所もあれば、60%程度に留まる療養所もあり、地域偏在があることがわかる。 このような地理的偏在が見られる理由は、国立療養所の設立過程と関係があるだろう。国立療養所は最初から全国展開を見据えて計画的に設置された施設ではない。戦後処理の一環で、傷痍軍人施設であった軍事保護院36施設が厚生省へ移管されて発足し、1947年には日本医療団の結核施設である療養所や病院が国立結核療養所へ移されて141施設となった。1950年に入ってからは、国立病院も国立結核療養所へ移された。日本医療団の結核施設は、抗結核薬が治療に用いられる前に設立されたため、栄養をとって安静に過ごす大気安静療法がなされており、都会から離れた田舎に設立されることが多かった。また、日本医療団の医療施設は前章において述べたように、僻地医療を担うことが目的とされ、日本医師会との関係から地域の開業医が存在しない場所に設置することが求められた。これらの日本医療団の医療施設は戦後、国立病院へ統合され、国立病院の一部は前述したように、整理の過程において国立療養所へと移された。それゆえ、設立の経緯を鑑みれば、医療施設団から移された国立療養所は、僻地に設置されやすかったと考えられるだろう。このように、その時々の情勢を背景に各組織の施設が国立結核療養所へ移されてきたため、結果的に場所は遍在し、交通の便が悪い場所に設置されやすかったと考えられる。

3. 入所者について

3-1. 入退所基準と付添婦

国立療養所が創設された当時は、前章で言及したように、患者は元傷痍軍人であった。しかし、1947年に一般国民を対象としていた日本医療団の施設が国立療養所に移されることで、1950年代の入所者の多くは一般の結核患者となった。また、1951年に実施された「施設内結核患者実態調査」(厚生省大臣官房統計調査部1954)によると、結核入院患者の54%は医療保険、35%は生活保護を利用していたことがわかる。このことから、国立結核療養所でも3~4割程度の患者は生活保護を利用していたと考えられる。このような生活保護を利用した患者の医療扶助を用いた入退院基準に関して、厚生省は1954年に「生活保護法による医療扶助の適正実施について」を通達した。いわゆる生活保護の第一次適正化である。この通達は、前節にも記述した国立療養所の患者らによって組織された「日本患者同盟」の言葉を再度借りるならば、「入退所(院)基準というのは『かなり重症でなければ入院させない、入院中の患者に対しては排菌がとまれば半治りでも退院させる』という、国・厚生省が示した結核医療費の削減政策の一つ」(日本患者同盟四〇年史編集委員会1991:66)であった。また、大友信勝によると、生活保護の適正化とは次の通りであった。

「適正化」は、①厚生省の頭越しに財政当局の意向が反映することを示した点に一つの特徴がある。医療扶助費(主として結核関係費)の増加と緊縮予算から1954年度の大蔵原案は国と地方自治体負担割合を従来の8対2から5対5にするというものであった。同時に会計検査院、行政管理庁、大蔵省の検査、監察、調査と続き、保護費の引き締めが政治問題になった。―略―「適正化」の方針が結核患者に対する入退院基準や外国人保護の「適正化」として実施された。収入認定、資産活用、扶養義務が強化され、世帯主が働いている世帯が急激に減少していくことになった。(大友2002:93)

1954年度予算案において、吉田首相は各省庁に前年度の1割減で予算案を作るよう要求し、1兆円以内に予算を抑える緊縮財政を行った。このことを背景に、上記で大友が指摘したように、大蔵省は結核関係の医療扶助増加を抑制するため、国庫負担率を下げようとした。そして、厚生省は今まで曖昧であった生活保護の入退院基準を示すことで「適正化」を行い、これにより医療扶助による受給者減を目指したものと考えられる。しかしながら、国会において、山口正義政府委員は入退所基準の目的について、以下の通り述べている。

山口正義政府委員 それにいたしましても、現在の病床数に比べまして入院を必要とする者の数が非常に多いのでございます。従いまして、私どもは、その不足いたしております病床をできるだけ効率よく利用していく、そして入院をして医療を要する者をできるだけ入院さす。そしてもうこの状態ならば入院しておる必要がないという人たちは、できるだけ家庭に帰って、次の人に対して席を譲っていただきたいというような考えで行政を実施いたしているわけでございまして、生活保護法の患者につきまして、一応入退院基準というものを作って実施いたしているのでございますが、決して経済上、予算上の問題で入院をはばむ、あるいは退院をさせるというようなことを実施いたしているのではございませんので、できるだけ数の足りない病床をこの結核医療の上で十分に活用したいという趣旨で実施しておるわけでございます。(第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号 1955年5月24日

上記の発言にあるように、決して生活保護による入院を拒んだり、強制退院を目指したりするものではないと強調した。社会福祉統計月報(厚生省大臣官房統計調査部1955)によると、入退所基準が通達される前の1954年1月の被保護人員は1,922,262人、医療扶助人員は363,172人であった。そして、1954年5月に入退所基準が通達され、通達後の1955年1月の被保護人員は1,874,487人、医療扶助人員は352,707人であった。よって、入退所基準が通達された前後半年間ほどで、被保護人員および医療扶助人員がともに減っていた。被保護人員に占める医療扶助人員の割合については18.89%から18.82%へとわずかに減少は見られるが、医療扶助人員だけでなく、他扶助を含めた生活保護の被保護人員全体が減少しており、入退所基準による強制退所や入所拒否の有無はデータ上では確認できなかった。 厚生省は入退所基準を通知すると同時に、国立療養所における付添婦についても基準を示した。付添婦とは、患者の世話を行うために、療養所にて一緒に生活する家族や家族に雇用された者を指す。戦後、看護婦などの医療要員が足りず、特に介護が必要となる重度患者は、療養所で付添婦が患者の身の回りの世話等を行っていた。1955年の国立結核療養所の付添婦は3,559人(家族付添を除く)であり、この付添婦については以下の通り、公費負担されていた。

昭和26年10月には、付添婦の制度が社会保険と生活保護の給付の対象となり、その基準も明らかにされた。例えば、重症者または手術患者であって、常に医師か看護師の監視を必要とし、適切な処置をとる必要のあるときは、承認を得れば、付添看護の給付が行われることになった。その付添看護者の資格条件については、看護婦を原則とするが、看護婦が得にくいときは、補助者でもさしつかえないこととされていたのである。(厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:290)

この付添婦は、たびたび減らすように指摘されており、1950年にGHQのマニトフ少佐によって国立療養所の査察と指導が行われた際には、付添婦を廃止するよう指導され、1951年には厚生省から生活保護における付添婦の制限通知が出された。日本患者同盟は、入退所基準の撤回と付添婦制限について、「前出のように1954年5月、厚生省は『入退所基準』を正式に発表した。日患同盟はただちに中央委員会(第34回)を開き、予算削減案を撤回させた運動の成果を総括するとともに、その後の情勢の厳しさを分析して、『入退所基準反対』、『付添婦取り上げ反対』、『療養規律反対』等の運動を持続的に結合してすすめることを確認し、新たな事態に備えた。」(日本患者同盟四〇年史編集委員会1991:145)と述べている。しかし、前述したように入退所基準は実施され、付添婦についても1956年に廃止されたのである。

3-2. カリエス児童の入所

1960年代に重症心身障害児や筋ジストロフィー児の病床が設置されるが、それ以前の1950年代にカリエス(結核菌が脊椎へ感染した脊椎カリエスが代表的)に罹患した児童を受け入れる療育経験があったことで、国立結核療養所が後に重症心身障害児などを受け入れることになった。よって、本節では、1950年代の国立結核療養所におけるカリエス児童などの受け入れが、どのように展開されたのかを検討する。 国立結核療養所の入所患者は成人が多かったが、児童の入所も少ないながらも見られた。1956年の国立結核療養所における結核患者のうち、0~4歳は0.1%(47人)、5歳~9歳は0.6%(360人)、10~14歳は1.1%(601人)、15~19歳は5.0%(2,836人)であった(厚生省医務局国立療養所課1958:8)。このように成人と比較すると少ないながらも、結核児童が療養所に入所する経緯として、当時、国立療養所兵庫中央病院長であった笹瀬博次は、以下のような一例を述べている。

昭和21年5月、兵庫県有馬郡道場国民学校(現在、神戸市北区道場小学校)において、腸チフス・パラチフスAB混合ワクチンの予防接種が行われた。その1箇月後、102名の学童に上腕接種局所、腋下淋巴腺などに結核症を発症し、昭和22年11月20日、これら児童の約半数55名を国立兵庫療養所(昭和43年9月1日、兵庫療養所と春霞園が合併して国立療養所兵庫中央病院となる)に収容した。これら児童患者の治療と義務教育とを併せ行う必要から道場小学校養護分校として専任教師2名の派遣を受ける。(国立療養所史研究会1976:519)

治癒した児童たちは療養所を退所するが、せっかく作られた施設を閉鎖するのは忍びないとして、その後、兵庫療養所所長の笹瀬は各市町村の教育長を訪ねた。治療は国が実施し、教育は兵庫県が実施する共同事業として展開できないかを教育長に相談し、賛同が得られた結果、1950年より兵庫県内の結核児童が兵庫療養所に入所できるようになった。そして、1953年に療養所に分校が併設され、結核児童に対する教育が行われるようになった(国立療養所史研究会1976:519)。 同じく、全国的に結核児童が国立療養所に入所するようになり、これらの児童に対する教育のために分校の設置が求められた。この点について、橋本龍伍国務大臣は「それから私などが実は頼まれるのでありますが、国立の結核療養所の所長あたりが、自分のところに結核の児童が八十名おり、分教場の開設を幾ら教育委員会に頼んでもやってくれないから、何とかしてくれというようなことの依頼を私昨年在任中にも受けたことがございます。」(第31回国会 参議院 文教委員会 第10号 1959年2月24日)と、述べている。兵庫療養所は分校設置の成功した事例であるが、他県では、教育委員会の賛同が得られず、上手く進んでいない様子がわかる。 このように結核児童が国立療養所に入所するようになるが、今までの主な受け入れ疾患であった肺結核以外の児童も徐々に入所するようになる。その一因は、1950年代に入ってから国会での指摘も増え始めた、国立療養所の空床化である。戦後、ストレプトマイシンなどの抗生物質による治療が始まったことで、結核による死亡者数は減少し、1950年代には結核患者数も減少を始めた。このことにより、国立療養所も含めて、結核病床の空床が目立つようになる。結核療養所であった国立療養所村山病院院長であった小坂久夫は、以下のように述べている。

東京には中野、清瀬に老舗の大療養所があるのでこれに互してゆくには、何等かの特徴をもつ必要があった。又その頃手がつけられていなかった骨関節結核(筆者注:カリエス)を取り上げたことと、ただ単に結核を治療するだけでなく社会に結びついた療養の出来る施設にしたいと、作業療法を取り入れることを強力に主張したことが、今日の村山の方向づけをしたものと思う。 昭和25年にSM(筆者注:ストレプトマイシン)が一般に使われるようになってから、結核の様相がすっかり変わり、30年頃にはもう死亡者数が激減し、各施設ともそろそろ空ベッドが出始めてきた。医療はその時代時代に適応して変わってゆくし、それに応じて病院の形も変わらなければならない。(国立療養所村山病院1975:序頁)

結核の約8割が肺結核であり、1950年代に入ってからはストレプトマイシンなどの化学療法が用いられるようになったとはいえ、依然として大気安静療法として、栄養を摂取しながら安静にする治療法が取られていた。そのなかで、村山病院長であった小坂は、他療養所との差別化を図り、空床を改善するための一方法として、当時は手がつけられていなかったカリエスの患者を受け入れることにした。当時、カリエスを取り扱う施設が殆どなく、治療法を日々模索しながらの患者の受け入れだったと考えられる。 以上のように、国立療養所で結核児童やカリエス患者が受け入れられるようになり、この流れのなかで、カリエス児童を受け入れる療養所も見られるようになったのである。国立療養所史によると、「国立療養所における正式な養護学級の設置は、昭和32年から昭和40年にかけて設置されたものが多い。―略―結核以外に国立療養所の取り扱う疾病が漸次拡大し、カリエスはもちろんのこと、腎炎、ぜんそく、リューマチ等の小児性慢性疾患患者がおおくなって来た」(厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会1976:334)ため、結核やカリエス以外の児童の入所が始まったとされている。 カリエスによる入所児童の療養所での大人との交流は、以下の通りであった。

昭和30年頃には、村山病院では、ギブスベッドに寝たきりの子が5歳になってもお月さんを見たことがないという現実があった。大人の患者が、そのこどもに消防自動車を見せてやりたいと申し出てきたこともあった。そして、大人の患者の中から数名が、こどもの勉強をみてくれはじめた。こんなことから、カリエス学童の学校を作らねばならぬと切実に感じ、そしてその動きがはじめられた。(国立療養所史研究会1976:214)

国立結核療養所に入所しているカリエス児童は、学校に通うことができず勉強ができなかった。そのため、大人の患者が勉強を見るようになり、徐々に施設の中で学校の必要性が感じられるようになったと記されていた。また、同様のカリエス児童に対する教育は、宮城県の国立玉浦療養所においても見られた。1954年に、玉浦療養所では入所していたカリエス児童たちに対して、成人患者が学習会を始め、徐々に学習会が広がった。職員や成人患者、親子の活動により、1957年に正式に養護学校として岩沼町立玉浦小・中学校矢野目分校が設立された(国立療養所史研究会1976:522-523)。 久保義信によると、1959年から公費負担制度が始まったが、このように療養所にカリエス児童が増えたことから、「昭和34年12月、当時の大蔵省主計官鳩山威一郎(現参議院議員)の劇的な御厚意で、カリエス児童の療育予算が確立し、玉浦のベッドスクールの患者の父君今野氏と近藤所長の長年にわたる陳情の御苦労が報いられたのであった」(久保1975:22)と述べられている。坂田道太国務大臣は「このほか、児童福祉対策としては、前年度に引き続き、母子健康センター児童遊園、保育所等の整備をはかることとし、また、結核療養所に入所して医療を受けながら学校教育をおさめているカリエス児童につき、新たに公費負担の制度を実施することとし、所要経費一千四百万円余を計上いたしました。」(第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 1959年2月3日)と、予算化したことを述べている。高田浩運政府委員の発言によると、当時は約200人のカリエス児童が国立療養所にいたようで、カリエス児童の教育施設について以下のように述べている。

高田浩運政府委員 お手元に差し上げてあります資料に、約二百人のカリエス児童が国立療養所で治療をしております。これは現在の姿でございます。これの現在の分布について見ますと、約二十カ所の国立療養所にこの児童がいわば散らばっておるという格好になっておるわけでございまして、私どもこれはなるべく施設が多い方が利用する者の立場からすれば便利であると考えるのでございますけれども、何しろ特殊の専門的な治療を要することでもございますし、かてて(筆者注:原文ママ)学習ということと一本に行うという、二つの要素を考えておりますので、各県に一つというわけには参らないと思います。しかし、必ずしもブロックに一つとか二つというふうに限定をして考えるつもりもございません。なるべく広く行き渡るようにというような気持で、国立療養所のこういった施設の整備等については、これはほかの局とも十分連絡をして努力をして参りたい、かように考えております。なお、国立療養所以外の施設については、現在のところ、これといった施設もございませんけれども、これはそういう態勢の整いましたものについては、逐次指定を考慮して参りたい、かように考えております。(第31回国会 参議院 社会労働委員会 第17号 1959年3月17日)

上記の発言では、約20箇所の国立療養所に約200人のカリエス児童が分散して入所していることが述べられている。国立療養所の9割は結核療養所であったため、ほとんどのカリエス児童は結核療養所に入所していたと考えられる。また、国立療養所以外には、カリエス児童の教育ができるような施設は存在しないが、児童教育の態勢が整った場合には指定を考慮したいと述べている。よって、徐々に公費を用いた障害児の教育について検討されるようになったと言えるだろう。そして、国立療養所にカリエス児童が入所し始めたことを鑑み、木下友敬議員(日本社会党)は小さい療養所が統合される場合、カリエス児童の療養所としてはどうかと提案した(第31回国会 参議院 社会労働委員会 第17号 1959年3月17日)。これに対して高田政府委員は、子ども専用の独立した施設を作ることは望ましいが、現実的には難しいため、結核療養所の空床を活用してはどうか、と述べている。これについて木下議員は、カリエス児童を療養所の空床に当てていくのは甘い考えであり、カリエス以外の結核児童も対象とした小さい療養所を作るべきだと、再度応答した。長くなるが、以下にその発言を引用する。

高田浩運政府委員 そして理想的に申し上げれば、やはりこれも児童福祉施設として今お話のありました線に近い格好になるわけですが、独立の施設としてやるのがこれは理想でございますが、現実の問題として相当たくさんのこういった児童がおるが、新たにこういう施設を作っていくということは、現実の問題としてなかなか急速に解決はできない。それよりも結核の療養所に、相当大きなものについては空床等との関係もございますし、それを活用していくということの方がむしろ、実情に適するのじゃないかという意味においてこういう制度の仕組み方をしたわけでございます。(第31回国会 参議院 社会労働委員会 第17号 1959年3月17日) 木下友敬議員(日本社会党) 医務局の方がおられないからちょっと無理ですけれども、今空床ということをちょっと言われたですね、空床を子供の方で埋めることもでざるからと、この空床の問題ですが、今度二百の地区を指定して結核の特別の検診といいますかをやっていきますね、特別の検診をやっていくということになってきますと、患者はたくさん出てくるのですよ。今の国立及びそれ以外の療養所のベッドの数ではおそらく足らないほど出てくるかもわからぬことなのです。また、出てくるように、そういう患者を発見して一カ所に収容して、結核の感染を防止し、これを治療していくという、そういう意味で二百カ所を指定してやろうということですから、指定して綿密な検査をする以上は、たくさんの患者ができて、これを強制的に収容していくということになれば??空床が埋まらぬような検診ならこれはやらないのがいいので、たくさん民間に散らばっている患者を拾い上げていこうという意図ですから埋まります。そうすると、この空床にカリエスをあてていくという考え方がこれはまた甘い考え方であると思う。私はやはりこれは次の機会には少なくともカリエスだけでなくして、いわゆる内臓結核にかかっておる小児結核の患者もやはり同列に扱って、そうしてこの子供達、カリエス内科の結核のそういう子供達をいわゆる小さい療養所といわれているところに収容して、専門的に療養をさせていくというような方向に持っていけば一挙両得ではないかと思う。(第31回国会 参議院 社会労働委員会 第17号 1959年3月17日)

以上のように、結核療養所には結核児童だけでなく、カリエス児童なども受け入れ、大きな療養所では空床が目立つため、空床対策としてカリエス児童の入所を活用する案が挙げられた。坂田国務大臣はこれらの応答を受け、下記のように述べた。

坂田道太国務大臣発言 ただいまの御質問は、非常に私いいお話を伺ったと思うので、私就任早々ではございますけれども、やはりカリエスだけでなくて、結核の児童についてもこれを考えていかなければならない。しかもその入院をいたす場合におきまして、一面において、医務局等において療養所の統廃合というものが行われておる、整備が行われておるという場合に、私たちが常に頭の中にそのことを考え、空床がある、あるいはその療養所を廃するという場合には、やはりそういったわれわれの政策に、将来の一つ計画に対して、この病院を廃する場合において、そういうような政策にもし合致するものとするならば、存続した形においてこれを見ていくということでなければならないと思うわけなので、ただしかし、具体的に申しますと、それが一体どういうふうになるかということは、これは事務当局といろいろ相談しなければなりませんけれども、少なくとも考え方の方向としては全くおっしゃる通りではないかというふうに考えます。(第31回国会 参議院 社会労働委員会 第17号 1959年3月17日)

療養所の統廃合や整備が行われているなか、カリエス児童などの医療が必要となる児童の病床政策と合致する場合には、空床対策の将来計画の一つとして案を検討したいということであった。

4. 入所費について

1951年に全面改正した結核予防法が制定され、結核医療に一部公費負担制度が創設された。また、命令入所制度も創設され、周囲に結核を感染させる恐れのある患者には結核療養所への入所が命令できた。この結核医療の公費負担は、その後も一部改正を重ね、対象患者や公費負担になる診療範囲の拡大、負担額などを拡充させた。国立療養所年報によると、1952年の結核予防法による診療費負担者は13,112人(17.6%)であったが、1959年には34,059人(61.1%)にも増え、過半数の患者が結核予防法の公費による診療費負担を利用していた。 林玲子他は「感染症患者を公費負担で入院させる制度は結核予防法施行当初からあったが、病院数の不足からその適用は限定されていた」(林他2017:29)と指摘しており、1951年に結核予防法が制定され、公費負担による入院が可能となったが、予防法施行後すぐに適用による入院が可能となったのではない。結核予防法が適用される療養所や病院が順次指定されていくことで、少しずつ結核予防法による入所者が増えていった。よって、1950年代に結核予防法による公費療養が行える環境が徐々に整備され、結核療養所においても予防法による入所者が増えたのである。 国立療養所入所費の一般病院と異なる点として、第3章第5節で示したように、所長に認められることにより入所費が軽減または無料となることが挙げられる。国立療養所年報によると、1952年の結核療養所の軽費・無料者は5,899人であったが、1959年には3,754人に減少していた。これは、前述した結核予防法の公費負担拡大により、以前ならば軽費・無料の対象となる結核患者が結核予防法による公費対象者へと変わったためと考えられる。このような軽費・無料対象者については、国立療養所入所費取扱細則の第3条で、「所長は入所者の中でその生計事情が生活保護法の保護対象たるべき状態にある者で、他の如何なる方法によるも療養費支出の途なきものについては、入所費を免除することができる」(会計検査院からの指摘により1951年に免除・減額規定は軽費・無料診療に変更)と定められている。この点について、日本患者同盟の澤田栄一は国会において、以下の通り述べた。

公述人:澤田栄一(日本患者同盟) ところがこれにありますように、生活保護法の保護対象になる状態にある者がなぜ生活保護法に適用されないか、言い換えれば基準額が低いために保護法に適用されないということがはつきり言えるのです。このような状態で、このような制度で、例えば例を申しますと、国立清瀬病院においては八百三十名程度の患者の中百十数名がこれに適用されているのであります。こういうふうな実情であります。(第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号 1950年4月11日)

澤田は国立療養所入所費取扱細則において示された「生活保護法の保護対象たるべき状態にある者」が生活保護を受給できず、その代わりに国立療養所の所長によって入所費が免除になることはおかしいと指摘した。澤田は生活保護が適用にならない理由は、生活保護の基準額が低すぎるためだと主張しているが、この点は疑義が多く、明確なことはわからない。生活保護法に基づいた最低生活費がいくら計算式で求められようとも、その運用は人によって行われ判断されるため、現代においても議論が続く課題である。国立療養所では、入所者の申請により所長が生活保護の対象たるべき状態か、他に入所費を支払う方法はないか等を判断し、入所費の軽減・無料を決める。当然ながら、同じ申請者の資料を見たとしても、所長によって判断が異なる場合があるだろう。この点は、1959年に出された国立療養所運営に関する行政監察の勧告においても以下の通り指摘されている。

軽費無料の適用は、各所課の裁量にゆだねられているが、この実施の細部については厚生省は明確な指示をしていないため、施設においては未実施のものがあり、また実施のものでも取扱い手続き・収入認定・軽費率の定め方等に差異がみられ、施設間に著しく不均衡を生じているので、全国的に統一ある運営を指導する必要がある。(行政管理庁行政監察局1962:23) これに対し、厚生省は次の通り回答した。 軽費無料制度は、法令の保護を受けられないもので、医療費の負担困難な、いわゆるボーダーライン層に利用されて、結核対策上少なからざる役割を果たしてきたが取扱いについては、その裁量が施設長にゆだねられているため、施設間にある程度の差異がみられ、全国的にはやや不均衡の観があることはご指摘のとおりである。しかし、軽費無料の適用はあくまで施設ごとに患者の実情に即して行われる関係上、その間に多少の施設差が生ずることは、やむを得ない場合もあるものと考える。しかしながら、一部施設において、その取扱いに是正を要するものもあるので、具体的事例に応じて指導を行い、改善を図っていきたい。(行政管理庁行政監察局1962:23)

行政監察では、軽費無料の適用について「施設間に著しく不均衡が生じている」と指摘しているが、厚生省の回答では「ある程度の差異がみられ、全国的にはやや不均衡の観がある」として、差異に対する認識が異なっている。 1959年の国立療養所年報を確認してみると、軽費無料者は計3,754人であるが、0人の施設が全181施設中38施設であった。例えば、大阪福泉療養所(入所総数535人)、春霞園(入所総数464人)が挙げられる。一方で、最も軽費無料者が多い施設は鹿児島療養所の330人(入所総数579人)、次点は愛媛療養所の311人(入所総数890人)であった。入所の総数は療養所によって異なるため単純な人数での比較は難しいが、大阪福泉療養所と鹿児島療養所は共に総数500人を超える大規模施設でありながら、大阪福泉療養所は軽費無料者0人に対し、鹿児島療養所は入所総数のうち57%の330人が軽費無料者であった。厚生省は、このような施設間の差異は「ある程度」であり、「やや不均衡」、「多少の施設差」だと表現したが、患者の状態の差や地域の違いを勘案したとしても、行政管理庁が指摘した著しい不均衡という表現が適当だと言える。厚生省が軽費無料の施設間の差異を小さく表現した明確な理由は不明であるが、例えば、その差異に気付いていなかった、または気付いていたとしても対応しなかった、指導不足の批判を避けたかったなどの理由が考えられるだろう。

5. 総括

本論文では、1950年代に入ってからも国立結核療養所の病床数は増え続け、1953年・1954年の183施設を頂点として、その後、少しずつ減少し始めることを示した。精神療養所と脊髄療養所の施設数には変化は見られず、結核療養所数だけが結核患者の減少を受けて、1955年から施設数も減少へと転じていた。これを受けて、結核病床数も増減する。1950年代前半は、国立病院の整理により、国立病院が結核療養所へ転換するだけでなく、国の結核対策の一環として結核病床数は増やされた。しかし、1950年代後半は病床利用率の低下が目立つようになり、厚生省医務局から病床利用率の向上を目指すよう指示されたり、行政監査からは施設の統廃合の必要性も示されたりした。また、国会では、このような結核病床の空床化は、生活保護の適正化や医療保険の未加入者の問題、施設の立地問題などと絡めて言及された。ひとつの要因が結核病床の空床化の決定的要因となったわけではなく、いくつもの課題が複雑に影響して、空床化へと繋がっていることを示すことができた。なお、本論文は、『国立結核療養所』(酒井:2023)に収録予定である。

■文献

- 赤川 学 2009 「言説分析は社会調査の手法たりえるか」,『社会と調査』3:52-58

- 青木 郁夫 2014 「戦時保健国策と医療利用組合運動――農林・厚生両省「共管」;国民医療法;日本医療団との関連で」,『阪南論集社会科学編』49-2:49-69

- 青木 正和 2003 『結核の歴史』,講談社

- 青木 恵美子 1971 「難病とたたかう(ベーチェット病)」,『市民』4:98-101

- 浅田 敏雄 2001 『国立病院・療養所五十年史』,政策医療振興財団

- あゆみ編集委員会 1993 『国立療養所における重心・筋ジス病棟のあゆみ』,第一法規

- 番匠谷 光晴 2017 『医療保障の課題と政策』,晃洋書房

- 衛藤 幹子 1993 『医療の政策過程と受益者』,信山社

- 藤井 義明 1954 「医療行政から見た国立療養所の立場」,『広島医学』7-5:71

- 藤村 逸子・滝沢 直宏 2011 『言語研究の技法』,ひつじ書房

- 福山 正臣 1973 「難病者運動の動向」,『ジュリスト』548:284-288

- Fruchterman,T.M.J & Reingold,E.M. 1991 "Graph Drawing by Force-directed Placement", software-Practice and Experience 21-11:1129-1164

- 五十周年記念誌編集委員 2019 『五十周年記念誌――国立療養所愛媛病院』,国立療養所愛媛病院

- 行政管理庁行政監察局 1962 『行政監察月報』37

- 後藤 基行 2019 『日本の精神科入院の歴史構造――社会防衛・治療・社会福祉』,東京大学出版会

- ―――― 2019 「日本における精神病床入院と生活保護――過剰病床数と長期在院問題の淵原」,猪飼周平編『羅針盤としての政策史――歴史研究からヘルスケア・福祉政策の展望を拓く』:21-,勁草書房

- 小林 提樹 1982 『福祉の心』,古橋書店

- 黒金 泰美 1963 「拝復水上勉様――総理に変わり『拝啓池田総理大臣殿』に応える」『中央公論』7月号:84-89

- 林 玲子等 2017 「第30回日本国際保健医療学会学術大会ミニ・シンポジウム『タテからヨコへ――リソースをどう使うかUHCの経験と応用』報告」,Journal of International Health 32-1:27-36

- 樋口 耕一 2004 「テキスト型データの計量的分析-2つのアプローチの峻別と統合」,『理論と方法』19-1:101-115

- ―――― 2014 『社会調査のための計量テキスト分析』,ナカニシヤ出版

- 平野 雄一郎他 1982 「国立療養所結核病床入院患者数の最近20年間の動向」,『結核』57-7:379-385

- 堀内 啓子 2006 『難病患者福祉の形成――膠原病系疾患患者を通して』,時潮社

- 猪飼 周平 2010 『病院の世紀の理論』,有斐閣

- ―――― 2014 「地域包括ケア政策をどのように理解すべきか」,『薬学図書館』59-3(225):170-172

- 井上 通敏 2002 「(2)国立病院・療養所の役割」,『医療』56-2:91-93

- 井出 博生他 2015 「入院受療率のトレンドとアクセス性を考慮した必要病床数の推計」,『社会保険旬報』2613:14-21

- 石田 基広・金 明哲編 2012 『コーパスとテキストマイニング』,共立出版

- 伊関 友伸 2014 『自治体病院の歴史――住民医療の歩みとこれから』,三輪書店

- 川上 和吉 1952 「結核予防の公費負担を活かす途」,『社会保険旬報』332:4-5

- 川上 武 1965 『現代日本医療史』,勁草書房

- ―――― 1998 『戦後日本医療史の証言――研究者の歩み』,勁草書房

- ―――― 2002 『戦後日本病人史』,農山漁村文化協会

- 川上 武・医学史研究会 1969 『医学史研究会の医療社会化の道標――25人の証言』,勁草書房

- 川村 佐和子 1979 『難病に取り組む女性たち――在宅ケアの創造』,勁草書房

- 川村 佐和子・木下 安子・山手 茂編 1975 『難病患者をともに』,亜紀書房

- 河野 すみ 1990 「占領期の医療制度改革の展開に関する一考察(上)――医療供給体制の整備を中心に」,『医療福祉研究』3-55:40-49

- 経済団体連合会 1953 『経団連月報』1(6):25-27

- 結核予防会 1969 『結核年報 第3集(1968年版)』,結核予防会

- 北浦 雅子 1993 「『最も弱い者の命を守る』原点に立って――重症児の三〇年をふりかえる」,あゆみ編集会

- 小林 しげる・児島 美都子 1971 「現代の難病と身障者福祉の新しい課題――ある筋ジス患者の"生きること"への記録」,『旬刊賃金と社会保障』588-9:10-19

- 厚生労働省 2008 『平成19年版厚生労働白書』,ぎょうせい

- ―――― 2020 『人口動態統計』,厚労労働統計協会

- 厚生省公衆保健局 1947 『昭和十六年―二十年 衛生年報』,厚生省公衆保健局

- 厚生省大臣官房統計調査部 1954 『施設内結核患者実態調査』,厚生省大臣官房統計調査部

- 厚生省大臣官房統計調査部 1955 『社会福祉統計月報』,厚生省大臣官房統計調査部

- 厚生省医務局 1955a 『国立病院十年の歩み』,五宝堂

- ―――― 1955b 『医制八十年史』,印刷局朝陽会

- ―――― 1976 『医制百年史』,ぎょうせい

- 厚生省医務局国立療養所課 1958 『昭和33年度国立療養所年報』,厚生統計協会

- ―――― 1982 『昭和54年度国立療養所年報』,厚生統計協会

- 厚生省医務局国立療養所課内国立療養所史研究会 1976 『国立療養所史(総括編)』,厚生問題研究会

- 厚生省医務局総務課 1969 「公的性格を有する病院の病床規制」,『健康保険』23-3:84-87

- 厚生省結核予防課 1971 『結核の主なる統計』,結核予防会

- 厚生省50年史編集委員会 1988 『厚生省50年史』,厚生問題研究会

- 小林 成光 1961 「所要病床数の推計方法」,『傷病統計学雑誌』3-3:93-96

- 国立療養所石垣原病院筋ジス・重心病棟 1971 「“退院のない病棟”だけれど……」,『看護学雑誌』35-3:25-28

- 国立療養所西多病院詩集編集委員会 1975 『車椅子の青春』,エール出版社

- 国立療養所史研究会 1976 『国立療養所史(結核編)』,厚生省医務局国立療養所課

- 小松 良夫 2000 『結核 日本近代史の裏側』,清風堂書店

- 久保 義信 1975 「整形外科(カリエス)の窓から――昭和25年から45年まで」,『創立三十周年記念誌』国立療養所村山病院

- 窪田 好恵 2014 「重症心身障害児施設の黎明期―島田療育園の創設と法制化」,『Core Ethics』10:73-83

- 葛原 茂樹 2016 「わが国の難病対策の歴史と難病法下での医療と研究(AYUMI指定難病とは?)」,『医学のあゆみ』258-12:1097-1103

- 毎日新聞 1949年5月28日朝刊:国立療養所の特別会計制度

- 松田 晋哉 2015 「医療の可視化と病院経営(第9回)DPCおよびNDBデータを用いた病床機能別病床数の推計方法」,『病院』74-9:678-683

- McMillan,S.J. 2000 "The Microscope and the Moving Target: The Challenge of applying Content Analysis to the World Wide Web",Journalism and Mass Communication Quarterly 77:80-98

- 水上 勉 1963 「拝啓池田総理大臣殿」,『中央公論』78-6(908):124-134

- 湊 治郎 1976 「国立療養所における難病対策」,『医療』30-7:626-629

- 宗前 清貞 2020 『日本医療の近代史』,ミネルヴァ書房

- 仲村 英一 1973 「厚生省の難病対策:48年度の特定疾患対策を中心に」,『臨床と研究』50-7:1856-1860

- 中村 潤三 1951 「国立療養所と社会保障週刊社会保障」,『週刊社会保障』5-8:3-5

- ―――― 1953 「医業のあり方――国立療養所を主題として」,『社会保険旬報』360:5

- 日本医事新報 1947 「医療団病院等の処理 国営と府県営2本建」『日本医事新報』1224:13

- 日本患者同盟四〇年史編集委員会 1991 『日本患者同盟四〇年の軌跡』,法律文化社

- 西谷 裕 1994 『神経学のフィールドにて』,近代文芸社

- ―――― 2006 『難病治療と巡礼の旅』,誠信書房

- 信川 益明 1985 「地域における病院病床数について」,『病院管理雑誌』22-1:65-74

- 野村 拓 1972 『医療史資料復刻版第1集 日本医療団・関係資料(2)』,医療図書出版社

- ―――― 1977 『医療史資料復刻版第2集 日本医療団・関係資料(1)』,医療図書出版社

- 乗松 克政 1972 「国立療養所の将来」,『医療』26-1:39-60

- 大久保 正一他 1969 「種類別病床数の動向」,『生物統計学雑誌』10-4:16-2

- 大森 文子 1969 「国立病院・療養所における看護の問題点について」,『医療』23-5:684-693

- 大村 潤四郎 1960 「結核公費負担制度と社会保険」,『週刊社会保障』14(164):12-14

- 大友 信勝 2002 「セーフティネットの社会福祉学――生活保護制度改革の課題」,『東洋大学社会学部紀要』39:87-112

- 大谷 藤郎 1993 「はじめに」,『国立療養所における重心・筋ジス病棟のあゆみ』:8-20,第一法規

- 酒井 美和 2012 「ALS患者におけるジェンダーと人工呼吸器の選択について」『Core Ethics』8:171?181

- 酒井 美和 2023 『国立結核療養所』,生活書院

- 坂井 めぐみ 2019 『「患者」の生成と変容――日本における脊髄損傷医療の歴史的研究』,晃洋書房

- 佐口 卓 1968 「公的病院の病床規制」,『共済新報』9-7:6-9

- 坂本 昭 1956 『忘れ得ぬ人々』,高知複十字会

- Sams,Crawford F 1962 Medics=1986 竹前栄治編訳『DDT革命――占領期の医療福祉政策を回想する』,岩波書店

- 芹沢 正見 1973 「難病対策の現状と一,二の問題点」,『ジュリスト』548:261-267

- 島村 喜久治 1956 『療養所』,保健同人社

- ―――― 1975 「国立療養所長期入院患者(10年以上)の検討」,『医療』29-5:463

- 柴田 正衛 1969「国立療養所の近代化についての私見」,『医療』23-5:663-666

- 清水 貞夫他 2020 「重症心身障害児問題の社会的顕在化過程――その社会的背景,民間・親の会の議論と活動,国立療養所への「収容」へ」,『奈良教育大学紀要』39-1:159-275

- 霜井 淳 1951「ルポルタージュ特集 国立療養所白書」,『北国文化』6-70:30-34

- 社会保障研究所 1968 『戦後の社会保障資料』,至誠堂

- ―――― 1975 『日本社会保障資料Ⅱ』,至誠堂

- 社会保障制度審議会事務局 1980 『社会保障制度審議会の30年の歩み』,社会保険法規研究会

- 篠原 幸人 1999 「難病とは,難病対策とは:小特集 難病(特定疾患)の現況と対策」,『日本医師会雑誌』121-4:481-485

- 塩川 優一 1973 「今後の医療の動向――成人病と難病の社会的意義を中心に」,『順天堂医学』19-2:270-272

- 早田 早苗 2002 『国立療養所の女医として』,国書刊行会

- 菅谷 章 1977 『日本医療政策史』,日本評論社

- ―――― 1981 『日本の病院――その歩みと問題点』,中央公論社

- 砂原 茂一 1949 「結核患者の後保護と更生」,『日本医事新報』1338:3-6

- 砂原 茂一他 1972 「国立療養所の将来」,『医療』26(1):39-60

- 高木 三好 1951 「健康保険組合に対する結核病床国庫補助金の交付をめぐつて」,『週刊社会保障』5-3:10-12

- 竹前 栄治 1988 『占領と戦後改革』,岩波書店

- 武村 真治・緒方 裕光 2010 「難治性疾患の疾患概念確立プロセス」,『保健医療科学』59-3:241-244

- 立岩 真也 2018 『病者障害者の戦後 生政治史点描』,青土社

- 東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット 2015 『医療政策集中講義――医療を動かす戦略と実践』,医学書院

- 津田 信夫 1952 「結核予防法による公費負担制度の反省」,『週刊社会保障』6-10:4-9

- 常石 敬一 2011 『結核と日本人――医療政策を検証する』,岩波書店

- 内田 充範 2014 「生活保護の適正な運用とは何か――厚生労働省通知の変遷から」,『中国・四国社会福祉研究』3:1-11

- 宇尾野 公義 1973 「いわゆる難病の概念とその対策の問題点」,『公衆衛生』37-3:186-192

- 渡部 沙織 2016a 「難病対策要綱体制による公費医療の展開――研究医の役割に関する分析」『年報社会学論集』29:104?115

- ―――― 2016b 「戦後日本における『難病』政策の形成」,『季刊家計経済研究』110:66-74

- ―――― 2018 「戦後日本における難病政策の形成と変容の研究――疾患名モデルによる公費医療のメカニズム」博士論文

- 山本 俊 2020 「公立病院の経営効率性は改善しているのか? ――未利用病床数に対する裁量の限定を考慮したDEAによる検証」,『青森中央学院大学研究紀要』33:1-16

- 山手 茂 1980 「難病とは何か――福祉からみた難病とその対策」,『月刊福祉』63-10:8-13

- 吉田 武 1958 「結核対策の問題点と将来の方向」,『社会保険旬報』534:4-5

- 吉崎 正義他 1979 「国立病院・療養所の今日と将来」,『医療』33-3:275-292

<HP>

- 樋口 耕一 2012 KH Coder2.xリファレンス・マニュアル(2022年3月10日取得http://khcoder.net/en/manual_en_v2.pdf)

- 国立社会保障・人口問題研究所 2021 「生活保護」に関する公的統計データ一覧(2022年3月10日取得https://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp) 後藤 基行 2021 医療・ヘルスケア政策データ・アーカイブ(2022年3月10日取得https://jmhp-data-archive.com)